高齢者の口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防に!今日からできる対策とは?

実はお口のケアが命を守ることに繋がるって、知っていましたか?

高齢になると、食事中にむせやすくなったり、飲み込む力が弱くなったりすることが増えてきます。

「ちょっとしたことだから」と見過ごしてしまいがちですが、実はそれが誤嚥(ごえん)という現象のはじまりかもしれません。

そして、その誤嚥によって唾液や食べ物に含まれる細菌が気管に入り込むと、誤嚥性肺炎という命にかかわる病気を引き起こすことも…。

でも安心してください。

そんな誤嚥性肺炎の予防に大きく関わっているのが、日々のお口のケア=口腔ケアなんです。

この記事では、

- 誤嚥性肺炎の仕組みとリスク

- 口腔ケアがなぜ予防につながるのか

- ご家庭でできる簡単なケア方法

- 専門家のサポートがどれだけ大切か

などを、やさしく丁寧に解説していきます。

「もう年だから…」とあきらめる前に、できることから始めて、健やかな毎日を守っていきましょう。

目次

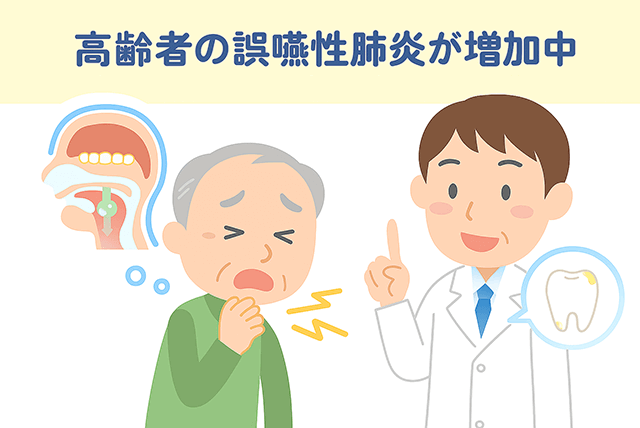

高齢者の誤嚥性肺炎が増加中。お口のケア不足が関係しているかも?

高齢になると、飲み込む力や咳き込む力が衰えてきます。そのため、口の中の汚れや細菌が肺に入り込みやすくなり、「誤嚥性肺炎」のリスクが高まります。特にお口のケアが不十分だと、細菌の数が増え、重篤な肺炎を引き起こすことも。

高齢者の誤嚥性肺炎は、お口のケア不足と深く関係しています。

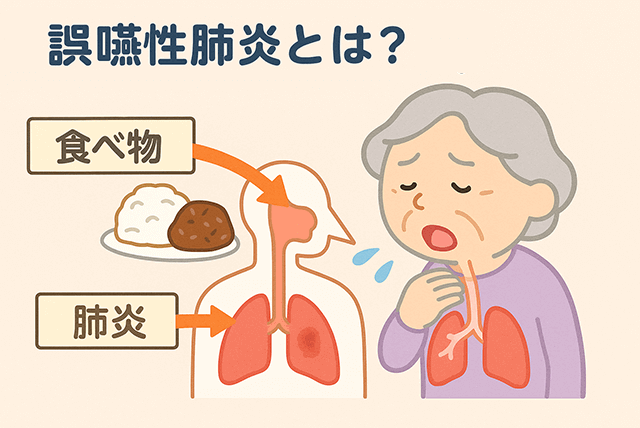

誤嚥性肺炎とは?

誤嚥性肺炎とは、本来であれば食道へ送られるべき「食べ物」や「唾液」が、誤って気管や肺へ入ってしまうことで起こる肺炎のことです。とくに高齢者では、飲み込む力や咳き込む力が弱くなっているため、細菌が気道に入りやすく、肺に炎症を引き起こすリスクが高まります。

誤嚥性肺炎は、唾液や食べ物が誤って肺に入ることで起こる肺炎で、高齢者に多く見られます。

誤嚥性肺炎の発生メカニズム

- 嚥下(えんげ)機能の低下

→ 高齢になると、舌やのどの筋力が衰え、スムーズに飲み込むことが難しくなります。 - 咳反射の低下

→ 本来、誤って気管に入った異物は咳で排除されますが、この反射機能が弱くなると排除できなくなります。 - 口腔内の細菌の増加

→ 歯磨きが不十分だと歯垢や舌苔がたまり、細菌が増殖。これが唾液と一緒に気道に入り、肺に感染を起こします。

どんな人がかかりやすい?

誤嚥性肺炎は以下のような方に多く見られます。

- 75歳以上の高齢者

- 認知症や脳梗塞の後遺症がある方

- 寝たきりの生活をしている方

- 義歯を装着していて、うまく噛めていない方

- 食事中によくむせる方

放置するとどうなる?

発熱、せき、痰など風邪のような症状から始まり、重症化すると呼吸困難や命の危険を伴うことも。

一度良くなっても、再発を繰り返しやすいのも特徴です。

日本では高齢者の肺炎による死亡の多くが誤嚥性肺炎と言われており、注意すべき重大な病気のひとつです。

誤嚥性肺炎は、ただの「むせ」では済まされない命に関わる病気です。でも、その多くは予防可能でもあります。

なかでも最も手軽で効果的なのが、口腔内を清潔に保つこと=口腔ケア。口の中の細菌を減らせば、誤嚥しても感染リスクをグッと抑えることができます。

高齢のご家族がいる方は、「ちょっと最近むせやすいな」と感じたときこそ、ケアを見直すタイミングかもしれません??

誤嚥性肺炎の怖さと、命にかかわるリスクとは?

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液、口腔内の細菌が誤って気道に入り、肺に感染を起こす病気です。特に免疫力が低下した高齢者では、発症後に重症化しやすく、再発率や死亡率も高いのが特徴です。

誤嚥性肺炎は高齢者に多く、命に関わるケースも少なくありません。

誤嚥性肺炎のリスクが高まる要因

- 嚥下機能の低下 → 飲み込む力が衰えると、唾液や食べ物が気管へ入りやすくなります。

- 口腔内の細菌増加 → 歯磨き不足や歯垢の蓄積で、細菌が増加し肺に入りやすくなります。

- 免疫力の低下 → 加齢や病気によって体の抵抗力が落ち、感染症にかかりやすくなります。

これらの要因が重なることで、誤嚥性肺炎のリスクはさらに高まります。

誤嚥性肺炎予防に効果的な口腔ケア方法

誤嚥性肺炎を防ぐためには、口腔内の細菌を減らすことが基本。特に歯垢や舌苔を丁寧に取り除くことが重要です。歯科医院での専門的なケアと、自宅での毎日の習慣がセットで効果を発揮します。

お口の中を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎の予防につながります。

効果的な口腔ケアのポイント

1日2回以上の歯磨き:歯垢をしっかり除去する

舌の清掃 → 舌の表面にたまる細菌(舌苔)をやさしく除去

義歯の洗浄 → 義歯は毎食後に外して洗浄し、清潔を保つ

口腔内の保湿 → 乾燥を防ぐため、こまめな水分補給や保湿ジェルを活用

定期的な歯科医院でのケア → 専門的な口腔ケアを受けて、全体をチェック

これらのポイントを継続することで、誤嚥性肺炎のリスクを大きく減らすことができます。

日常生活でできる!ご家庭でも始められるケアの工夫

専門的なケアに加え、ご家庭でも工夫次第で効果的な予防が可能です。介助が必要な方には、優しく声をかけながらケアすることで、精神的な安心感も得られます。

ご家庭でできる簡単なケアでも、誤嚥性肺炎の予防につながります。

家庭でできる口腔ケアの工夫

歯科医院での専門ケアも大切ですが、日々のご家庭での口腔ケアこそが誤嚥性肺炎予防のベースです。高齢のご家族が自分でケアできない場合もありますが、ちょっとした工夫や介助のコツで、口の中を清潔に保ち、誤嚥リスクを減らすことが可能です。

毎日のケアに一工夫で、誤嚥性肺炎をぐっと予防できます。

1. 食後は“できるだけ早く”口腔ケアを行う

- 食事後は細菌の繁殖が活発になるため、時間を空けずに口腔ケアを行うのが理想です。

高齢の方は疲れてすぐ寝てしまうこともあるため、「食後すぐ」がチャンス!

ポイント:

- 歯磨きが難しい場合は、うがいだけでも効果あり!

- 入れ歯の方は、毎食後に外して流水とブラシで洗浄を。

2. 声かけと“ポジティブ習慣”で続けやすく

- 「歯磨きしようか〜」「終わったらお茶しようね」など、前向きな声かけで歯磨きをルーティン化。

- 孤独感や意欲低下がある方には、家族の関与がモチベーションアップにつながります。

ポイント:

- 「一緒に磨こう」「今日はピカピカだね」など褒める+共感の声かけがカギ!

- ケアを頑張ったら、小さなおやつやテレビの時間などを“ごほうび”にするのも◎

3. 舌のケアを忘れずに

- 舌の表面(舌苔)にも多くの細菌が存在しており、これが誤嚥性肺炎の原因菌になることも。

- 舌ブラシや柔らかめの歯ブラシで、奥から手前にやさしく1〜2回が基本。

ポイント:

- やりすぎると舌を傷つけて逆効果なので、やさしく・少なめに!

- 舌が乾燥している場合は、先に水を含んでから行うのもOK。

4. 口の中の保湿対策も忘れずに

- 高齢者は唾液の分泌が減り、口腔内が乾燥しやすくなります。

- 乾燥すると細菌が増え、粘膜が弱くなり感染しやすくなるため、こまめな保湿が予防につながります。

ポイント:

- 食事以外でも水分を少しずつこまめに摂取(誤嚥防止のため一気に飲まない)

- 保湿ジェルや口腔用スプレーを使うのも◎

- 加湿器の使用やマスクの活用で、外部からの乾燥対策も効果的

5. “パ・タ・カ・ラ体操”で飲み込む力UP

- この発音体操は、口周りや舌・喉の筋肉を鍛えることで嚥下機能の維持や改善に効果があります。

やり方:

- 「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」「ラ・ラ・ラ」とゆっくり10回ずつ発声

- 毎日1〜2セットを目安に続ける

コツ:

- 朝食前やお風呂上がりなど、時間を決めて習慣化

- 最初は一緒にやってあげると楽しく続きます♪

家庭ケアは“気づき”と“気遣い”がカギ!

家庭での口腔ケアは、専門的な処置ではありませんが、毎日の積み重ねが誤嚥性肺炎予防につながる非常に重要な取り組みです。

特に大切なのは:

- 時間を決めて習慣化すること

- ご本人の意欲を引き出す声かけやサポート

- 乾燥対策や舌のケアも忘れない

- 難しい日は、うがいや保湿だけでも“ゼロよりマシ”という柔軟さ

そして、「やってあげる」だけじゃなく、「一緒にやる」「楽しく続ける」ことが、ご家族の負担軽減にもつながります。

こうした日常の中でのちょっとした工夫が、高齢者の健康を守る大きな力になります。

「健診」と専門的な口腔ケアで、元気な毎日を守ろう!

高齢者の誤嚥性肺炎予防は、日々のケアだけではなく、歯科医院での健診・プロフェッショナルケアとセットで行うことが大切です。自宅でのケアでは届かない部分の歯垢除去や、嚥下機能のチェックを通じて、総合的な予防が可能になります。

健診と専門ケアを組み合わせて、誤嚥性肺炎をしっかり予防しましょう。

「健診のタイミングが分からない…」という方も、まずは歯科医院に相談してみましょう。気軽なチェックが、大きな健康維持につながります。

まとめ

大切なのはケアを「続けること」

高齢者の口腔ケアは、誤嚥性肺炎という命にかかわるリスクを大きく減らすためにとても大切です。でも、「毎日ケアするのって大変そう…」って思うこと、ありますよね。

だからこそ、ご家族や周囲のサポート、そしてプロの力を借りることも大切。

できることから少しずつ、やさしく、気持ちを込めてケアしていけば、天然歯が長持ちし、きっと笑顔が増えていきます。