歯石とは何?

歯石が多いと歯科医院で言われても、簡単に説明できる方はいないのではないでしょうか。歯石とは何か、できやすい体質の人はいるのか、除去しなければならない理由などについて詳しくご紹介いたします。

歯石とは?

歯石とは歯垢(プラーク)が石灰化して固くなっている状態です。歯垢の除去が不十分なままお口の中に長く付着すると、唾液の中に含まれるカルシウムやリンなどと結合します。おおよそ2~3日で歯垢は歯石となり、歯間や歯周ポケットに白、黄、茶色などの色として沈着することが多いです。歯石の成分としては、約80%はリン酸カルシウム、10%は微生物の残骸、10%は水分です。

歯石の種類

歯石は沈着している部分で呼称が変わります。

歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)

- 歯茎の状態が引き締まって安定している

- 白色か黄色の柔らかい状態で歯茎の少し上にある

- 歯科医院の定期検診で除去しやすい

歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)

- 歯茎の状態に腫れが見られ安定していない

- 歯周ポケット内の歯根に沈着し、血管に近いため黒い色をしている

- 歯の根元に固く沈着し、スケーラーという専用器具を使用しても除去できないことがある

歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石では、歯肉縁下歯石の方が歯周病が進行している方に起こりやすいです。専用器具で歯肉縁下歯石が取れない場合、麻酔を注射し、歯茎を切開して除去するフラップ手術という治療が必要になります。

歯石ができる原因

歯石ができる原因は、歯垢の蓄積と不十分な歯磨きです。ただ、食後にきちんと歯磨きをしているのに、なぜそんな状態になるのかと不思議に思われるでしょう。

歯垢の蓄積

毎日の歯磨きで歯垢を除去できなければ、残ったまま歯に付着し、糖を酸に換えて代謝します。

唾液中のミネラル成分

唾液に含まれるカルシウムやリン酸というミネラルが歯垢と結合して石灰化し歯石が形成されます。

不十分な歯磨き

歯ブラシで磨いていても歯と歯の隙間や、歯と歯肉の境目、歯周ポケットはきれいに清掃するのがとても難しいです。磨き残しがあると、どうしても歯と歯の間や歯茎の際に歯垢が溜まり、歯石ができやすくなります。

歯石ができやすい人の特徴

次に、歯石ができやすい人についてご紹介いたします。

歯石ができやすい人

できやすい人には下記のような特徴があります。自分の生活習慣を見直し、できにくい環境を整えることが大切です。

歯磨きが不十分な人

食後に歯磨き習慣がない場合はどうしても口腔内の環境が悪化します。外出で難しい場合は、洗口液やうがいなどを使って、お口の中を中性に戻しましょう。

糖分の多い食事や間食が多い人

細菌の餌になる糖分を摂取する機会が多い方は、通常の方に比べて、歯垢ができやすい環境になります。

喫煙者

紙タバコのヤニや、電子タバコで血流が悪いと唾液が減少して自浄作用がなくなります。

口呼吸の習慣がある人

鼻呼吸より口呼吸の習慣があると口が開けっ放しになります。それにより、唾液が不足してしまうため、歯垢のできやすい環境になります。

歯石ができやすい位置

では、できやすい位置についてご紹介します。

上顎の奥歯の頬側

上顎の奥歯は歯ブラシがどうしても届きづらいため、歯垢が残りやすいです。唾液が分泌される部分を唾液腺と言い、耳下腺(じかせん)、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)の三つがあります。耳下腺が耳の手前に位置し、上顎の奥歯は唾液が出る部分に近く、歯石になりやすい環境です。

下顎の前歯の舌側

下顎の前歯の裏側も歯ブラシで磨きにくいため、歯垢が残りやすいです。舌下腺が下顎の前歯に近い所に位置し、歯石になりやすい環境です。

歯石を除去する理由

歯石を除去する理由として、さまざまな口腔内のトラブルを引き起こす原因ということが挙げられます。

歯周病の進行

歯石が歯周ポケットの歯の根に沈着すると、どうしても歯の表面がでこぼこしてしまいます。でこぼこした状態は、細菌や歯垢がひっかかりやすくなります。それにより細菌感染が広がって炎症が起き、歯茎の腫れや出血が起きます。放置してしまうと歯周病が進行して顎骨が痩せていき、歯を失うリスクがあります。

口臭の原因

細菌が繁殖して炎症が進行すると、歯茎は腫れてしまい、膿が出る可能性があります。膿は口臭の原因にもなります。

虫歯の進行

歯石が溜まる部分は歯磨きが届きにくいです。そのため、細菌が増殖しやすく、虫歯が進行しやすくなります。

見た目の悪化

茶色や黒ずんだ歯石が歯に付着した状態は、歯の美しさを損ね、笑顔に自信を持てなくなることがあります。そのまま放置すると健康面や、見た目の両面でデメリットしかありません。

歯科医院で除去する方法

歯科医院で除去する方法をご紹介します。歯石は自分では取り除けないため、定期的にプロフェッショナルケアを受けなければなりません。

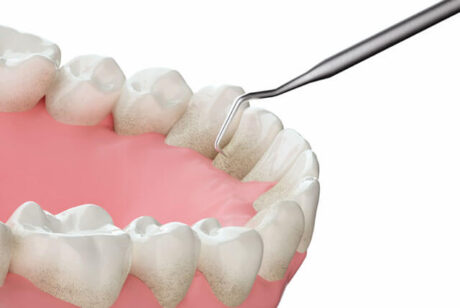

スケーリング

手動のスケーラーや機械の超音波スケーラーを使い、エナメル質に付着した歯石を物理的に削り取る方法です。

ルートプレーニング

歯根(ルート)についた歯石を除去した後、歯周ポケット内の歯根を滑らかにする治療(プレーニング)です。歯周ポケット内で繁殖した細菌の毒素がセメントに浸透して、汚染セメント質となり付着して腫れています。それらを徹底的に除去し、歯根の表面を滑らかにしてつきにくい状態にします。

ポリッシング(研磨)

取り除いた後、歯の表面を磨き上げてツルツルにして再付着を防ぎます。

歯石がつきやすい人は3〜6ヶ月ごとに歯科医院で定期的なクリーニングを受けることがおすすめです。健康な口腔環境を維持するためにはそれくらいの期間が目安となります。

歯石予防のための生活習慣

健康な口腔環境を作るためには、日常的なケアが大切です。

正しい歯磨き

1回の歯磨きに最低2〜3分かけ、歯と歯茎の境目を意識して磨きましょう。フッ素配合の歯磨き粉を使用すると虫歯予防だけでなく、歯石の予防にも役立ちます。デンタルフロスや歯間ブラシを使用して、歯間の汚れを除去し、歯垢が石灰化する前に取り除くことが大切です。

正しい歯磨きのためのポイント

- 強い力ではなく、軽い力で歯ブラシを持つようにする

- 歯1本に対して20回磨くようにする

- 歯と歯茎の境目には45度の角度で歯ブラシを当てて優しくこする

- 磨く位置に合わせて歯ブラシの角度を調整する

特に就寝前は、歯ブラシのみではなく、デンタルフロス、タフトブラシ、歯間ブラシを使用して丁寧に磨きましょう。就寝中は唾液の分泌が低くなるため、寝る前のオーラルケアは特に大切です。

飲食習慣の見直し

糖分の多い食品や間食はなるべく控えましょう。水分をこまめに飲み、お口の中を潤しておくのも重要です。

禁煙

喫煙を続けていると、唾液の分泌や血流に悪影響を及ぼします。歯周病が進行しやすくなる環境になります。歯周病の原因を減らすという健康増進のためにも、禁煙をおすすめします。

定期的なチェックの重要性

患者さんご自身で見えにくい位置に溜まりやすいです。定期的な間隔でメンテナンスを受診し、クリーニングしてもらいましょう。その際に初期むし歯などを早期発見して対処すれば、歯を削らずに済むケースがあります。

まとめ

歯石ができる仕組みから予防法、除去の重要性までを詳しく解説しました。見た目のみでなく、口腔内全体の健康にも悪影響を及ぼします。日々のケアと定期的な歯科クリーニングを習慣化し、健康で美しい歯を維持しましょう。